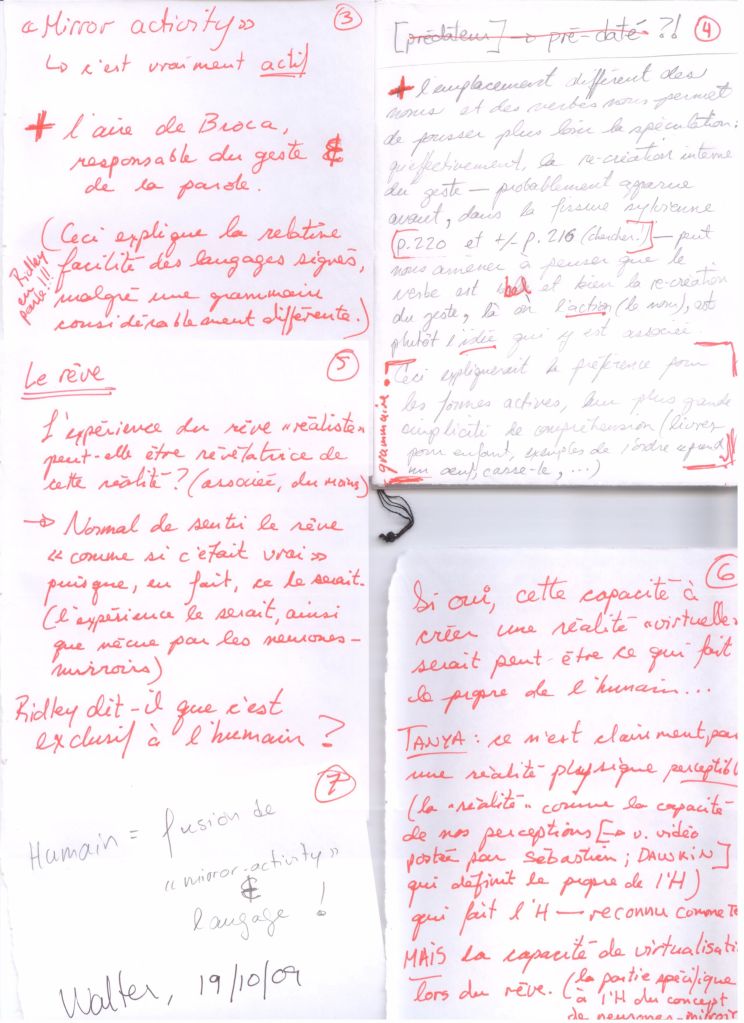

Deux de mes récentes publications portaient sur le passage de l’écrit manuscrit à l’écrit électronique. Je n’aurais évidemment pas la prétention d’affirmer que ma petite expérience puisse mettre en rapport ces deux modes de mise en texte. D’abord le premier des deux ne pouvait être reconnu comme texte que sous l’acception la plus large, conséquemment la moins spécifique. En effet, les images numérisées de mon carnet de notes n’étaient que cela : une représentation graphique plutôt fidèle de notes, c’est à dire des mots, des phrases, mais qui ne présentaient pas l’intrication des divers propos nécessaires à en faire un véritable texte, un tissu d’assertions interreliées formant un tout solide et complet. Je dis « plutôt fidèle », parce que j’ai aménagé mes notes avant de les numériser, d’une part, et parce que le passage du réel concret au réel numérique implique nécessairement un décalage.

Par ailleurs, la publication subséquente, pour laquelle j’admettrais plus aisément la qualité de texte, n’était pas une fidèle traduction de mes notes. La part de fiction qui s’y trouvait visait à donner sens au propos en le contextualisant. Les exemples que j’y convoquais en appelaient davantage à l’effet de réel qu’à la réalité concrète qui est la mienne. Non, vous n’avez pas lu mes confessions. J’aime bien René.

Plaçons ici une parenthèse. Le rapport au carnet, celui qui me tombe des mains souvent lorsque je le relis — non qu’il soit si ennuyeux, mais plutôt qu’il tombe en pièces, ma maîtrise des techniques de reliage étant plutôt sommaire — est fort différent du rapport au clavier. Le toucher. La longueur. La douleur qui m’envahit les métacarpes lorsque je tiens le crayon — je ne sais le tenir que trop fort — ne trouve aucun équivalent au clavier, même dans mes plus frénétiques séances de binarisation d’idées.

Ne serait-ce que pour cette raison, mes écrits manuscrits sont toujours plus sommaires, plus elliptiques. Je les sais toutefois plus sincères. L’effort physique que requiert la mise en texte manuscrite m’incite à faire économie des propos mensongers ou des digressions.

Qui plus est, l’écriture manuscrite me permet de biffer, de raturer, d’annoter. Pas de déplacer, de supprimer (une fois pour toutes cette idée stupide), de remplacer (ou d’intégrer, si je décidais subséquemment de revoir cette phrase et d’y supprimer la parenthèse, considérant que la formulation serait moins gauche si tout se tenait en une phrase succincte). En fait, ni l’une ni l’autre des formes d’écriture n’empêche complètement ou ne permet magiquement aucune de ces actions relatives au texte. Certaines seulement sont facilitées par la rédaction électronique, tandis que d’autres ont des conséquences différentes sur notre rapport au produit final. Admettra-t-on que le texte manuscrit nous semble plus engageant? Que, de par le temps supplémentaire qu’il faut investir pour former les lettres sur le papier (aiguiser le crayon, tourner la page, …), le propos s’en trouve modifié?

Ce ne sont que quelques évidences que je ressasse afin de rappeler aux plus technologiques d’entre nous que les conditions dans lesquelles nous écrivons exercent sur notre propos une influence remarquable, à laquelle nous préférons généralement ne pas réfléchir. Est-ce qu’inconsciemment, notre style rédactionnel se trouverait modifié par le simple fait que certaines lettres sont moins accessibles sur le clavier, ou plus difficiles à former à l’écrit? Nous connaissons tous les prédispositions de l’humain pour la paresse. Utilise-t-on plus souvent les phrases passives à l’écrit électronique, du simple fait que — inconsciemment toujours — l’action nous parait un peu plus virtuelle?

Refermons cette parenthèse. Informée de la courte digression, la question de la traduction suivrait-elle une nouvelle tangente? Il ne s’agirait plus de ne reconnaître le passage d’une forme d’écrit à une autre que comme génératrice de sens, voire de réel, mais d’y voir les conditions de ce passage comme un élément définitoire de cette technologie…

L’idée a certainement déjà été discutée, mais m’est apparue incontournable lors d’une conférence de Serguei Tchougounnikov présentée à l’Université Concordia au cours du mois d’octobre : la traduction est créatrice de sens. En substance, monsieur Tchougounnikov y discutait la teneur des théories du formalisme Russe et du cercle de Bakhtine, telle que modifiée par les traductions qu’en ont effectuées Todorov et Kristeva.

En effet, de nombreuses marques relevant du contexte épistémologique immédiat de ces deux courants de la pensée sont restés inaperçues ou effacées dans les traductions occidentales de ces textes, ce qui a naturellement influencé leur réception en Occident. L’ignorance du contexte et de la généalogie de ces courants a donné lieu à de nombreux malentendus et a fait surgir des images conceptuelles souvent trop éloignées de leurs originaux. C’est ainsi que la généalogie psychologique du formalisme russe, qui remonte à la psychologie allemande du XIXème siècle, est restée jusqu’à ces derniers temps méconnue en Occident où le courant formaliste a été introduit comme radicalement » anti-psychologique « .

Si Tchougounnikov insiste surtout sur la perte d’une nécessaire contextualisation à la théorie, notamment par le vocabulaire employé, lequel serait connoté assez fortement pour en induire la généalogie, nous sommes tentés de voir en tout cela une altération créatrice, au même sens que l’on peut estimer créatrice l’imparfaite réplication génétique ayant cours chez les espèces vivantes. Ainsi serait née, par les voies technologiques de la traduction (lire : réplication), une nouvelle théorie formaliste (non-)Russe. Le sens accordé à cette théorie telle que traduite étant fort différent du sens original, elle a donné lieu à des continuations et des contre-réactions radicales, lesquelles se disséminent toutes deux dans la quasi majorité des courants d’études subséquents. En sorte que l’on puisse avancer que la traduction qui excluait le contexte de production a « évolué » au sens darwinien jusqu’à nos jours.

Si l’on transfère cette idée vers le phénomène de la réécriture, on en vient à voir les multiples états d’un discours (imaginé, oral, manuscrit, typographié, …) comme différentes phases d’évolution d’une même pensée, se perfectionnant — s’adaptant au nouveau contexte.

En apparence anodine, cette idée peut être de grande conséquence pour le présent siècle. En effet, la majorité des textes qui existent ne proposent que deux ou trois états. Nous disposons bien de manuscrits, brouillons et avant-textes pour quelques classiques de nos littératures, mais ces états sont clos, et désormais inféconds ; ils ne produisent plus de nouveaux sens dans le monde actuel. S’ils le font, c’est par un placage du texte sur un nouveau contexte, ou par la projection du lecteur. Encore faut-il, d’ailleurs, que le lecteur moderne retourne au texte, sous une forme le plus souvent inadaptée aux jours actuels et à venir ; le livre ou la numérisation telle-quelle du livre.

Un avenir pour les traducteurs pourrait donc être de faire passer le texte, non pas d’une langue vivante à une autre langue vivante, mais d’un état de texte à un autre, c’est-à-dire de la page-papier à la page-écran. Il ne s’agit pas d’entrer le texte à l’écran, ce qui serait une improductive sottise, mais de réellement traduire le texte, de l’adapter au nouveau mode de distribution, ainsi que le scénariste le ferait au cinéma.

Ainsi les textes (leur discours?) pourraient continuer de vivre, tout en étant assurément productifs. Autrement, nous pourrions craindre leur perte, leur disparition, leur inadéquation au monde. L’Histoire elle-même, relativement inadaptée en marge de Wikipédia, risque de se perdre si elle n’est pas traduite…

Il m’importe de clore sur une note positive. Nos esprits cyniques et souvent prompts à la critique unilatérale verraient aisément ici une nouvelle tâche imposée par l’avènement de l’ère numérique, ou pire, une nouvelle perte découlant de l’accélération sans fin et de la numérisation de nos environnements. J’y vois plutôt une occasion remarquable de traduire l’Histoire, en son sens le plus inclusif, en une langue moderne : une qui soit appropriée à notre contexte. Une réécriture brouillonne de l’Histoire est le plus grand danger que nous courons — auquel nous n’échapperons probablement pas, de toute manière, si la tâche n’est pas intelligemment orchestrée — cependant que sa traduction pourrait être une merveilleuse occasion de la revisiter et de mieux formaliser l’évolution passée, celle à venir.