Mon intérêt pour l’architecture croît depuis maintes années comme un buisson dans un jardin abandonné; il prend du terrain à gauche et à droite de manière désorganisée, en supplantant d’autres un instant pour se dessécher l’instant d’après. En somme, je ne l’engraisse ni ne le taille convenablement.

Le CCA? Jamais visité auparavant. Pourtant planté au milieu du paysage culturel de cette ville que j’ai habitée 13 ans, il me semblait être un temple célébrant une culture autre que la mienne, où l’on se doit d’entrer avec grande humilité si tant est qu’on ose y mettre les pieds. Son enracinement dans la société anglo-montréalaise n’y est probablement pas tout à fait étranger – j’y reviens à l’instant.

Il faut dire que son «jardin» aux airs sévères (une étendue de pelouse entourée de murs de pierres grises surmontées de clôtures de fer forgé) et ses angles austères, type ambassade des Émirats Arabes Unis, évoquent tout sauf une invitation cordiale lancée aux néophytes. On parle d’accessibilité perçue, en fait : zéro pis une barre.

Ma surprise, donc, est qu’il en va tout autrement de la réalité.

Comment des blocs LEGO ont (presque) légitimé ma présence

Depuis la rue, des affiches multicolores attachées à la rébarbative clôture promettent un accueil plus vivant qu’envisagé initialement. Les «Slogans pour le 21e siècle» de Douglas Coupland (Generation X, Generation A, pour ne nommer que ceux-là, qui mis ensemble montrent bien l’évolution de l’artiste et auteur depuis la combativité cavalière de ses primes années jusqu’à ce qu’il s’étouffe dans son amertume…) narguent la société de consommation et les travers d’une classe moyenne idiote et inconséquente. On sourit, puis bientôt on s’irrite du cynisme de cette espèce de Stéphane Bourguignon des anglos, mais qui aurait macéré dans sa bile trop longtemps. La proposition est intéressante – vraiment! – mais ne donne pas davantage l’impression qu’on s’avance en territoire ami.

On entre, et dès l’escalier menant aux salles d’exposition franchi, le même Coupland, sur un mur, nous propose une collection de blocs de construction issus de jeux d’enfants d’époques variées. Joli! Et je me se sens tout à coup habilité à entendre parler d’architecture : je connais les blocs LEGO, je me suis passionné pour les Mecano; ma présence ici est légitime. (Mais, je me dis encore, Douglas exerce ici une fascination qui appartient à une autre culture que la mienne.)

Et là, je commence à comprendre que si le CCA participait d’une culture plutôt anglo-montréalaise, ce serait davantage à la manière Concordia que McGill. On ne me regarde pas de haut, on me regarde comme un égal qui a encore beaucoup (trop) à apprendre. Je me rassérène un peu.

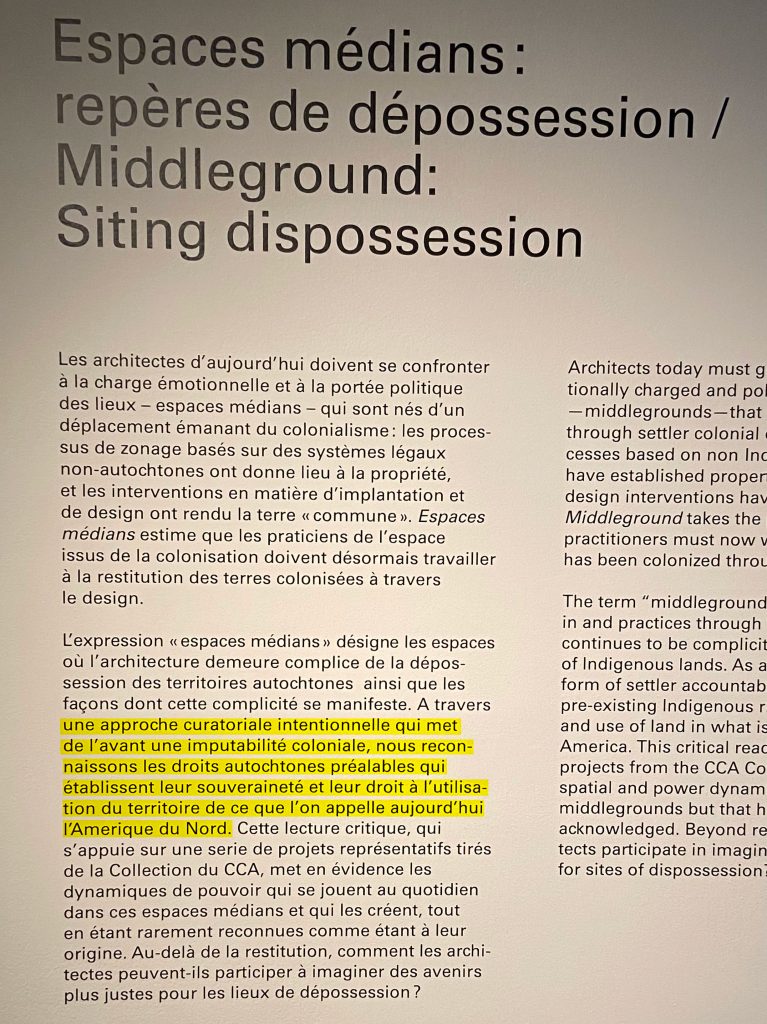

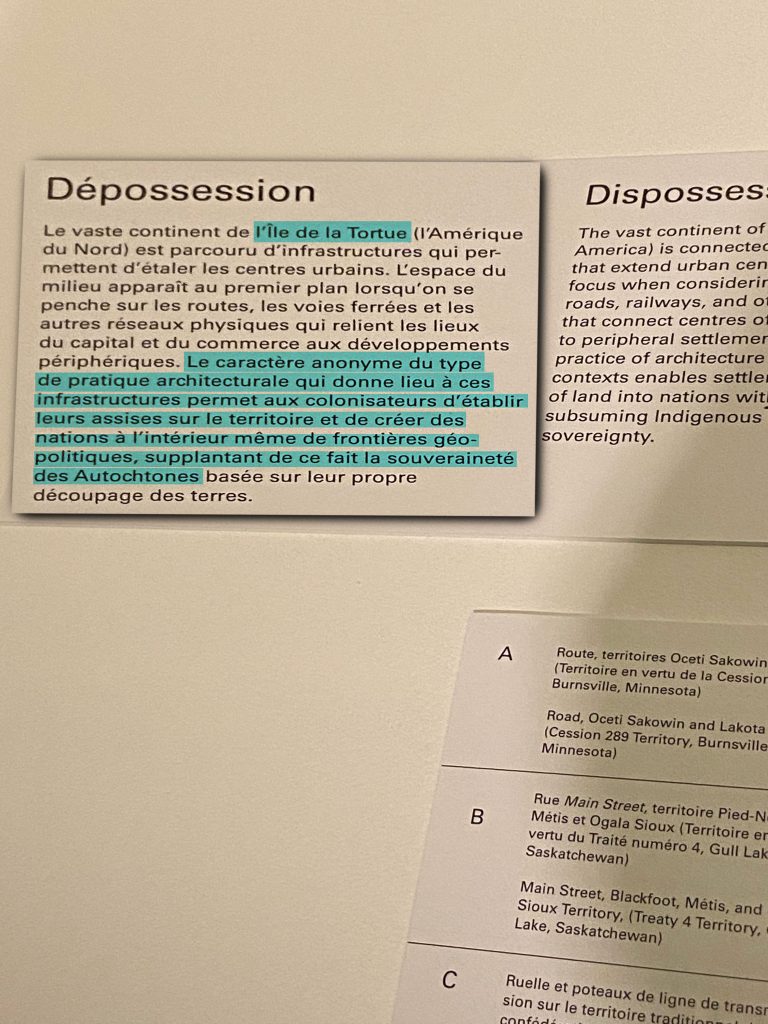

Dans un long corridor percé de larges fenêtres desquelles on observe le Sud de Montréal, on m’explique qu’ici, on prend parti pour les Nations autochtones dont les terres que nous habitons ne nous ont jamais été cédées (Espaces médians : repères de dépossession, présentée jusqu’au 21 novembre 2021). Et on ne le fait pas avec un surplus de douceur, mais on l’explique d’une manière parfaitement décomplexée, sans gants blancs pour les blancs.

La transformation des musées n’est pas toujours confortable

Parenthèse. Le milieu de la muséologie a longtemps préféré se pencher sur un passé dont la distance historique permettait soit l’autocélébration propre aux vainqueurs, soit le regard nostalgique des vieux qui de tout temps regrettent l’érosion de la société, soit encore un regard purement et simplement hautain. Depuis les années 80 environ, on envisage et on se permet une nouvelle muséologie qui regarde et commente le présent à l’aune du passé, et cherche à renouer avec la contemporanéité en se rendant immédiatement utile à la société. Le Musée de la civilisation où je travaille a largement contribué à ce changement de paradigme chez nous, notamment grâce aux efforts et à l’«évangélisation» de son «père», monsieur Roland Arpin.

Mais, même alors que les musées réfléchissent plus avant leur inscription dans la société (récemment, l’ICOM a failli redéfinir la notion même des musées) pour aspirer à devenir des moteurs de changement, on y tergiverse encore souvent entre l’ancien et le nouveau paradigme.

Pour le dire simplement: les musées ont souvent peur de froisser les gens.

Ça donne souvent des postures alambiquées dans lesquelles le populisme se mêle à la critique voilée, et dont les messages sont à ce point dilués qu’ils ne communiquent plus rien d’autre qu’un relativisme passe-partout. Comme travailleurs du milieu muséal, il nous faut constamment nous battre contre notre réflexe d’autocensure. Fin de la parenthèse.

Se sentir à sa place au centre de questions complexes

Au CCA, je le disais, on ne s’empêtre pas dans les bons sentiments. On aborde de front la question de l’inadéquation de l’architecture et de l’aménagement avec les sensibilités contemporaines. On s’y sent alors apte à commencer à réfléchir à des questions qui nous dépassent, mais complètement!

Après le corridor décrit ci-haut, une exposition sur les projets des firmes RUF et 51N4E nous plonge dans des initiatives de renouvellement de l’architecture vernaculaire d’Oulan-Bator, ou de détestables tours à bureaux du quartier international de Bruxelles (jusqu’au 19 septembre 2021). Comment faire évoluer l’habitation nomade traditionnelle dans un contexte où le nomadisme n’est plus possible? Comment installer des fenêtres qui s’ouvrent dans un « World Trade Center » européen change le rapport au monde? C’est très concret. On peut entrer dans une construction, marcher dans un chantier de construction, et il n’y a pas que des réponses…

Enfin, plus loin, la galerie octogonale propose une petite incursion dans l’univers de la photo d’architecture par les travaux du photographe Takashi Homma sur l’utilisation des fenêtres par Le Corbusier (jusqu’au 15 août 2021). Petite mise en espace chaleureuse et habilitante, dont les boites noires m’ont fasciné. La photo le rend mal, mais on a l’impression que le noir aspire tout l’environnement de la photo et nous y absorbe complètement.

présentée au Centre canadien d’architecture.

Après quatre ans et demie à travailler dans le milieu muséal, je comprends lentement mieux les grands questionnements du vaste univers de la muséologie. Et je n’ai de cesse d’être fasciné par les ressorts qu’elle sait mettre en place pour informer, émerveiller, influencer, convaincre.

C’est une forme douce de marketing d’influence, à manier avec soin. Et dans ce monde rempli de contradictions, mal financé, parfois peu accessible mais surtout souvent intimidant, je m’étonne quotidiennement de l’ingéniosité, de l’audace ou de la force, carrément, des institutions qui jalonnent notre territoire et notre histoire.

Dans ce vaste ensemble hétéroclite, le CCA m’a surpris par son approche habilitante et directe de questions complexes, auxquelles je ne pensais pas avoir accès. Ça fait du bien.