Elle était, de son côté de vitrine, appelée à me reconnaître. J’étais, de mon côté de vitrine, malade, saoul, de la vie qui vous recrache toujours au visage des pousses d’herbe prémastiquées. La vie devant l’amante se fait lama.

Et comment charmer encore quand les reflux gastriques giclent à vous en humecter le dos?

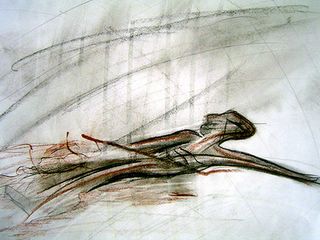

Elle était là et j’étais aveuglé par ma propre mort, incertaine mais prochaine. J’échafauderais des tours comme on construit de mensonges une cité d’envergure toujours trop modeste… Montréal pue à l’aube et au printemps; c’est que la Vérité est aussi laide que le Quotidien

Merde! Elle était là, et moi je me vautrais dans ma propre déchéance, avec l’espoir d’élévation.

C’était en septembre de pluie, aux abords de cette cité qui me ressemble tant, à un sandwich près d’entrer dans ce faubourg surpeuplé de professeurs qui se confessent à eux-mêmes leur fatalité et de confesseurs qui professent à tout vent leur futilité. J’irais m’abandonner au beau milieu d’un immense Jardin où les sages monologuent et les fous arborent un sourire édenté. Je devrais croire et mourir.

J’eus pu choisir autrement. Mais j’étais lâche. Paresseux comme on l’est quand l’ivresse nous gagne et que l’on ne comprend plus le sens de l’effort que lorsqu’il est question d’aller au lit. Satan, l’ivresse et l’amour. Et sur ma langue déferlaient des torrents d’une salive âpre. J’aimais bien vivre, avant de mourir.

En Quotidien, en Quotidien, je vous le dis, je n’ai jamais Connu, je n’ai jamais érigé de tour, jamais gravi d’échelle de corde. Je n’ai jamais senti mes pieds s’enfoncer dans un sol de goudron, je ne me suis jamais senti repus d’avoir bouffé l’herbe sous mes pieds. Jamais non plus je n’avais été malade avant de goûter aux déplaisirs de l’illusion.

J’étais un enfant des marionnettes à l’écran, j’étais un gosse de la piscine gonflable qu’on emplissait trois fois semaine. J’étais le kid à la balançoire bleu et blanc, le salopard qui dévissait les boyaux chez le voisin. J’étais jeune connard, crapule qui hurlait des obscénités aux bonnes femmes du dépanneur, parce que la hausse du prix du bonbon à 5 sous. J’étais le «reject» de la maternelle au collège, qui fondait en larmes pour un surnom indigne, j’étais marmiton, apprenti sorcier, architecte et cycliste, impudent, imprudent, impudique. J’aimais tout sauf les concombres, les carottes, les tomates d’hiver et les pois en conserve. C’est de la bouette ce truc là.

Puis rien. Un jour j’ai pris l’autobus et dans un Deli où l’on ne me servit rien qui fut délicieux, je lui fis face, à elle, de l’autre côté de la vitrine. Elle est du genre qui vous fixe au sol en puant d’émotion. Elle est une putain de tasse de lait chaud dans laquelle on se noie. Et ça sent le miel et autres victuailles qui beurrent et coulissent. Par la porte de secours, on voudrait fuir son propre baptême. Non! Non! je n’en veux rien Connaître!

– Colmatez cette fuite, entretins-je à l’homme d’entretien, je me suis éclaboussé le front d’H2O et de phosphate chloridrique, si ça se peut. Lui, de ne rien plus comprendre que nous, se contenta de passer son chemin jusqu’à la prochaine bouse.

Non je ne me suis jamais baptisé, ce n’était qu’une éclaboussure.

Alors j’ai pris sur moi, et je me suis répandu en bile hargneuse, parce que trop imbécile, et hagard je l’ai regardé s’enfuir dégoûtée. C’est si facile de vomir «je t’aime-quand-même-je-m’excuse-resteras-tu-quelques-instants-encore-que-je-retire-mes-paroles-non-alors-laisse-moi-te-dire-que-…-zut-elle-est-partie-je-vais-me-réfugier-dans-ce-roman-qui-parle-de-Nietzsche-comme-d’un-vieil-ami-du-canton-sud-pendant-que-le-poilu-derrière-le-comptoir-passe-la-serpillère-sur-ce-qui-ne-reste-plus-de-ma-vie…»

* * *

Ce qui vous trouble en cet instant, c’est que le cinéma américain nous a habitué aux personnages qui se réveillent quand tout devient insupportable, pas à ceux qui s’endorment. Les amerloques ne sommeillent jamais sur la beauté, ils se contentent de la baiser.